与妻书

来源:国学经典 2019-03-15

与妻书篇(一):湖北省2003高考满分作文--《亲亲与明理》_1000字

何谓“亲亲”?即关心你的亲人朋友,何谓“明理”?即通晓事物的真理。在古儒的经典里,君子的修养正是由此入手的。所谓“孝悌,仁之本也”、“格物致知”说的就是这个道理。然而在那则《韩非子》的寓言里,我们看到了二者之间矛盾的一面。

说的是宋国一富人,墙被大雨淋坏。儿子与邻家老翁都提醒他小心失窃。果然,富人晚上丢东西了,于是他觉得是邻居偷的,而又很以为儿子聪明。我想:倘若是两个毫不相识人提醒他,结果又会不一样吧。由此可知:感情的亲疏对人的判断,影响不可谓不大啊!

人非生而知之者,然而人生而有情。感情是构成人的重要元素。李密《陈情表》句句含情字字有泪,不仅当时打动了皇帝那颗威严而冷酷的心,而且也感动了无数后世读者。何以致此?不正是因为一个情字吗?“文为心声”,多少篇千古奇文,因其情真意切而流传后世啊,文学如此,艺术亦如此。艺术大师倘若没有激情

与妻书篇(二):高中部分文言虚词解释例析三

即ji

1.即可不死,而离散不相见。(《与妻书》)

2.即不幸有方二三千里之旱,国胡以相恤?(贾谊《论积贮疏》)

[例解] 用作连词。用在复句的前一分句表示让步,可译为“即使”“纵使”;或表示假设,可译为“如果”“假如”。

3.(樊)哙即带剑拥盾入军门。(《鸿门宴》)

4.郡之贤士大夫请于当道,即除魏阉废祠之址以葬之。(《五人墓碑记》)

5.其无宿根者,即候苗成而未有花时采。(《采草药》)[例解]

用作副词。用在动词前,表示前后两件事紧相衔接,或表示两种情况紧相联系。可译为“立即”“马上”“就”等。

6.水旱疾疫,即天地调剂之法也。(《治平篇》)

[例解] 用在判断句中起确认作用,可译为“是”“就是”。

既ji

1.相如既归,赵王以为贤大夫。(《廉颇蔺相如列传》)

2.宋人既成列,楚人未既济。(《子鱼论战》前“既”,已经;后“既”,完全。)

3.弗听,既,又欲立王子职而黜太子商臣。(《左传》文公元年)

4.既而以吴民之乱请于朝。(《五人墓碑记》)[例解]

用作副词。表示动作行为的完结。可译为“……以后”“已经”“完全”等,有时“既已”连用,可译为“已经……之后”;也表示在隔了一段短时间以后,发生了某事,可译为“不久”,有时“既而”连用,意义不变。

5.既来之,则安之。(《论语;季氏将伐颛臾》)6.三军既惑且疑,则诸侯之难至矣。(《谋攻》)

[例解] 用作连词。连接词与词、分句与分句,表示两种情况同时存在,或者由前一分句的事实引出下一分句的推论。常和“且”“则”“又”等词前后呼应。

莫mo

1.宫妇左右莫不私王……(《邹忌讽齐王纳谏》)

2.缙绅、大夫、士萃于左丞相府,莫知计所出。(《〈指南录〉后序》)

[例解] 用作无指定代词,充当主语。代人时,相当于“没有人”“没有谁”。

3.如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?(《鱼我所欲也》)

4.手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所倚,砉然向然,奏刀 然,莫不中音……(《庖丁解牛》)

[例解] 代物时,相当于“没有什么”。

5.今为君计,莫若遗腹心自结于东,以共济世业。(《赤壁之战》)

6.近世寇莱公豪侈冠一时,然以功业大,人莫之非。(《训俭示康》)

[例解] 用作否定副词。放在动词或形容词之前,表示否定,相当于“不”。

7.愿早定大计,莫用众人之议也!(《赤壁之战》)

8.贫富之道,莫之夺予,而巧者有余,拙者不足。(《货殖列传序》)

[例解] 放在动词前面,表示劝戒或禁止,相当于“不要”“不能”。

乃nai

1.刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。(《曹刿论战》)

2.夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君。今君乃亡赵走燕。(《廉颇蔺相如列传》)3.而陋者乃以斧斤考击而求之。(《石钟山记》)

4.臣乃敢上壁。(《谦颇蔺相如列传》)

5.项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。(《项羽本纪》)

[例解]

用作副词。表示前后两事在情理上的顺承或时间上的紧接,可译为“就”“这才”等;也可表示前后两事在情理上是逆转相背的,可译为“却”“竟(然)”“反而”“才”等;还可表示对事物范围的一种限制,可译为“才”“仅”等。

6.王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。(陆游《示儿》)

[例解] 用作代词。只用作第二人称,常作定语,译为“你的”;也作主语,译为“你”。不能作宾语。

7.若事之不济,此乃天也。(《赤壁之战》)

8.嬴乃夷门抱关者也。(《信陵君窃符救赵》)[例解]

用在判断句中,起确认作用。可译为“是”“就是”等。“乃”有时还作连词用,释为“若夫”、“至于”“如果”等。例略。

其qi

1.臣从其计,大王亦幸赦臣。(《廉颇蔺相如列传》)

[例解] 第三人称代词。可代人、代事物,用在名词之前,作领属性定语,可译为“他的”,“它的”(包括复数)。

2.秦王恐其破壁。(《廉颇蔺相如列传》“其破壁”作宾语。)

3.其闻道也固先乎吾。(《师说》“其闻道”作主语。

4.此皆言其可目者也。(《芙蕖》“其可目”作宾语。)

[例解]

第三人称代词。一般代人,用在动词或形容词之前,作主谓短语中的小主语(整个主谓短语,在句中作主语或宾语修饰语)应译为“他”“它”不能加“的”。

5.今肃迎操,操当以肃还付乡党,品其名位,犹不失下曹从事。(《赤壁之战》)

6.而余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。(《游褒禅山记》)

[例解] 活用为第一人称。可用作定语或小主语,视句意译为“我的”或“我(自己)”。

7.则或咎其欲出者。(《游褒禅山记》)

8.今操得荆州,奄有其地。(《赤壁之战》)

[例解] 指示代词,表远指。可译为“那”“那个”“那些”“那里”。

9.于乱石间择其一二扣之。(《石钟山记》)

[解] 指示代词,表示“其中的”,后面多为数词。

10.其皆出于此乎?(《师说》表测度。)

11.其孰能讥之乎?(《游褒禅山记》表反诘。)

12.汝其勿悲!(《与妻书》表婉商。)

13.尔其无忘乃父之志!(《伶官传序》表期望。)

[例解]

用作副词。放在句首或句中,表示测度、反诘、婉商、期望等语气,常和放在句末的语气助词配合,视情况可译为“大概”“难道”“还是”“可要”等,或省去。

14.其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之故哉?(《送东阳马生序》表假设。)

[例解] 用作连词。作连词用时,通常放在句首,或表假设,可译为“如果”;或表选择,可译为“还是”。

且qi

1.彼所将中国人不过十五六万,且已久疲……(《赤壁之战》)

2.且将军大势可以拒操者,长江也……(《赤壁之战》)

3.河水清且涟漪。(《伐檀》)

[例解] 用作连词。表示递进关系、并列关系。相当于"而且""并且"

4.臣死且不避,卮酒安足辞!(《鸿门宴》)

5.古之圣人,……犹且从师而问焉……(《师说》)

[例解] 有时相当于“尚且”,先让步,后推进一层。

7.不出,火且尽。(《游褒禅山记》)

8.驴一鸣,虎大骇,远遁;以为且噬已也,甚恐。(《黔之驴》)

9.存者且偷生,死者长已矣!(《石壕吏》)

10.卿但暂还家,吾今且报府。(《孔雀东南飞》)

[例解] 用作副词。相当于“将”“将要”,“暂且”“姑且”。

与妻书篇(三):给林觉民先生的信_1500字

尊敬的林觉民先生:

您好!

读了您的“当亦乐牺牲吾身于汝身之福利,为天下人谋永福也”——《与妻书》,我慨叹万千!

我原本是一个浑浑度日、成天吊儿郎当、无所事事的人,既不算好学生,也不算坏学生。在我步入初三之前,不管做什么事都表现地漫不经心、能拖则拖,可谓一个“懒”当头。自从初二下学期有幸得老师点化,使我这榆木脑袋开了窍。我意识到我是社会的成员,少了我地球不会灭亡,但是我灭亡了,地球会因此少转一圈!

我之所以这样说,是因为每一个人都有巨大的潜力将世界改变。“积少成多”、“水滴石穿”中国一步步的向社会主义初级阶段迈进,再迈向更高的阶层,其中主要的动力便是我们。反之,“千里之堤,溃于蚁穴”中国虽然已经步入社会主义初级阶段,但如果要使其衰败也是轻而易举——还是我们。

我在生活中常遇到类似的事情,如:乱丢垃圾、顺手牵羊、冷眼旁观、谎话连篇等。造成这些现象的主因便是人们的心态——反正不差我一个。正因为这普遍存在的心态,造成了现在社会不安定的中国。我这样说的主要动因并不是针对于中国,中国文化博大精深,优点有许多,缺点当然也存在。现在我们需要把这些缺点弥补起来,靠得就是我们。

每逢周六周日或是节假日的下午,我都会与母亲在街区上漫步。一次,我剥开了一个糖果袋,吃了里面的糖果之后,我四下张望,寻找着垃圾桶,直到我把垃圾扔进垃圾箱后,我心中的石头才放下。妈妈在那之后笑着说道:“你管那么多干什么。”我认真地注视着妈妈说道:“要从小事做起。”如果我不那样做,别人又怎会知道要把垃圾丢进垃圾箱?当时可能没有人从我身边经过,也可能只有一两个人经过,但是,结果却大不相同。我把垃圾扔在地上,别人可能会模仿着我做相同的事,但如果我把垃圾扔进垃圾箱之后,他们下次会在将要丢垃圾时想起我的所作所为,他们会和我一样把垃圾丢进垃圾箱里,到那时候可能还有其他的人从他身边经过,别人看见后,也会学着他那样去做……一传十,十传百,百传千,最后讲卫生、爱国家的行为可能遍布在全中国乃至全世界。

如果有人说:“我有什么义务去讲卫生,为什么要为别人付出?”我可以这样来打一个比方:诺大的中国有几十个省份,说大不大说小不小,每个人一天至少出门一次,如果说见了一面之后就算彼此认识了,那么可以说全中国所有的人都是一家人了!如果这样打比方还不够,我还可以再打一个比方:一家一户基本上亲戚遍布五湖四海,他们的亲戚也有亲戚,经过亲戚的介绍,亲戚的亲戚就会与那一个家庭互相往来,最终演会变为亲戚。每个人都会步入社会上与人交往,一个包子铺老板、零食店老板、餐馆经理、汽车公司老板、县长、市长、省长,一个接一个的轮流介绍,全中国没有谁不被列在联系范围内。互相的认识只是时间早晚的问题。

林觉民先生,我在这里为您写信,不是为了安慰您,而是以一位仰慕您、与您志同道合的朋友身份来与您交谈。但是我与您相比,相距甚远,我的爱国之情远远不及您。您的信中饱含对妻子的深情、不舍与对自己的深深自责,如果我当时是您,我也可以肯定的说:我也会这样做。

许多人可能不解我们的想法。的确,我有时候也为自己的这种想法感到疑惑:为什么要为别人付出?别人为你付出过了吗?回答始终来自我内心深处:不为什么,因为你想让家人过得好,想让人民过得好。我们的力量,就像沙漠上的一粒沙石。我们的回报,就如将一块石头投进深不见底的悬崖里。即使如此又何妨?因为我们努力尝试过,尝试之后绝不会后悔。

世界历史上,英雄人物不断地涌出,都是因看不惯社会现实而站起来反抗的人。每一道不合民情而下达的国家的命令,都会被人推翻、被新政代替。以此见得:任何事物都在不断翻新,即使停留在原地,终有一天会打破沉静。沧海桑田,是一个漫长的拼命反抗的过程,它并没有规定时间的起止,但总会有一个结局;又犹如洪水淹没人们的房屋,它没有限定时间,只有一个过程,过程的长短,由人们自己决定。反抗的声浪越大,邪恶的势力越早褪去。如果人群中始终只有一两人反抗,其他人坐享其成,那么等待他们的就只有被淹死的份。没有反抗,就始终没有结果,牺牲的反而越多。

由此得出:爱国爱人民必须要尽早做起,一切好的行为习惯都要从小养成,即使周围的人们冷眼旁观,但我们不怕,人心不是石头做的,我们终有一天会将他们感化。您正是一个例子:虽然您的反抗没有将您拯救,而且那次的行动也以失败告终,但是您的行为推动了一些迟钝思想的人们,将一些顽固的人感化,由此才使中国一步步走向改革开放。今天的中国,有您一部分的功劳!

此致

祝:身体健康,一切顺利!

2014年12月14日

初三:白妍

-

品味书香诵读经典作文8篇

品味书香诵读经典作文8篇

篇一:[品味书香诵读经典作文]品味书香 诵读经典_3000字“书是人类... 2019-05-11

-

坚持的名言

坚持的名言篇(1):执着坚持才能成功的经典名言1、按照自己的意志去做... 2019-04-07

-

关于坚持的名言

(1) [关于坚持的名言]执着坚持才能成功的经典名言1、按照自己的意... 2019-04-07

-

国学经典

国学经典一:读《国学经典》有感_600字最近,我们读了一本书《国学经... 2019-03-15

-

与妻书

与妻书篇(一):湖北省2003高考满分作文--《亲亲与明理》_1000字 ... 2019-03-15

-

经典诵读

经典诵读

经典诵读篇一:《国学经典诵读》——读后感_1000字以前我是一个很骄... 2019-02-28

-

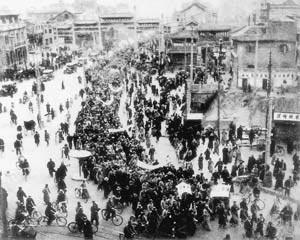

一二九运动

一二九运动

篇一:[一二九运动]纪念一二九运动演讲稿:纪念129运动_1000字1935年... 2019-02-25

-

孝敬父母的故事

孝敬父母的故事

孝敬父母的故事篇(一):经典感恩故事:孝敬父母_500字包公即包拯(公... 2019-02-25

-

经典伴我成长作文800(共10篇)

《经典伴我成长》500字作文书,仿佛是我生命中不可缺少的一部分 阿... 2019-02-22

-

表白经典(共10篇)

经典英语告白我需要很多,一条不行 越多越好 I love you not... 2019-02-22